先日こんな相談をいただきました。※プライバシー保護の関係で、内容の一部を変更しております。

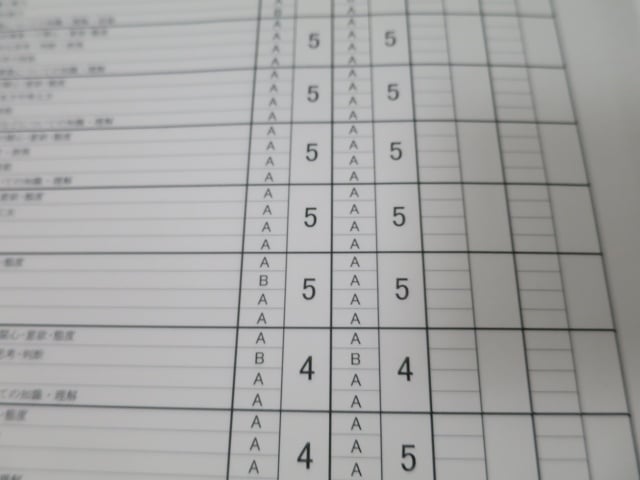

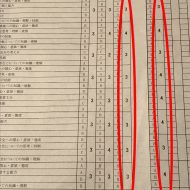

副教科の評定が全て4です。志望校にはあと2~3教科は5にする必要があります。音楽と美術はテストがありません。あげるにはどうしたら良いでしょうか?

私から担任の先生に相談するのがよいのか、子供が担任や教科の先生にどうすれば上がるか相談するのはよいのでしょうか? そういうことは良くないのでしょうか?

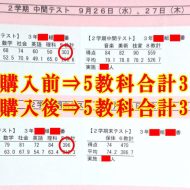

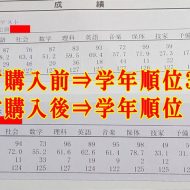

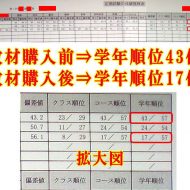

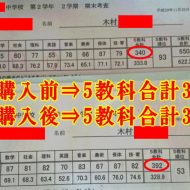

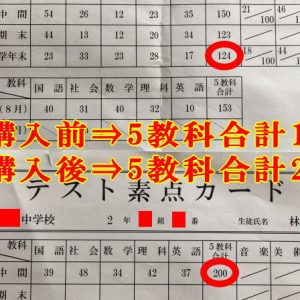

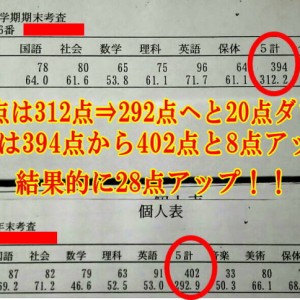

頑張って勉強しているのに、内申点が上がらないと悲しいですよね。努力している部分がずれていると、頑張っても結果は出ません。

また新学習指導要領となったこともあり、内申点を決める基準は大きく変わりました。そこで本日は「2021年版の副教科の内申点UP法」をお伝えします。

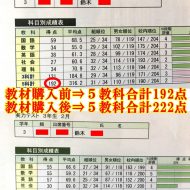

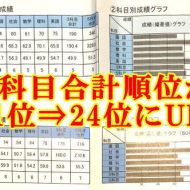

この方法で努力していけば、評定5を取るのも、夢ではありません。高校受験の合格率も、大幅に上がるでしょう。

2021年度版!副教科の内申点の出し方

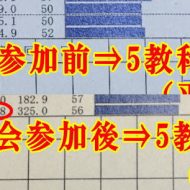

今年から、新学習指導要領になりました。そのため「関心・意欲・態度」という項目がなくなり、「主体的に学習に取り組む態度」という項目ができました。

関心意欲態度は、提出物をしっかり出し、授業中を積極的に受ければ、比較的簡単にA評価を取れました。

しかし、主体的に学習に取り組む態度は、これだけではA評価は取れません。授業で取るレポートをしっかり書いたり、定期テストや実技テストも頑張らないといけなくなったのです。

では、どの部分に力を入れることが大切なのでしょうか。

一番重要なのは実技テスト

副教科でいちばん重要なのは、実技テストです。音楽であれば、歌、鑑賞、楽器のテスト。美術であれば、作品作り(絵、工作など)です。

ここはいちばん内申点に響いてくるので、力を入れるようにしましょう。

細かな評価ポイントは、先生によって異なります。直接先生に聞いてみるのもいいでしょう。

今回の相談者さんの学校のように、定期テストがないこともあります。ただその場合、小テストを行うことが多いでしょう。

もし小テストがあるなら、それは内申点を大きく左右するものです。気を抜かないようにしましょう。

疑問点があれば、すぐに先生に質問しよう

ここまで述べたことは、一般論です。ただ、実際に友人の教師に話を聞いてみると、なかなか上記のように進んでいない学校もあります。

つまり、評価の仕方が教科ごとにバラバラだったり、2020年度までと同じ評価方法で進めている教科があったりするのです。

2021年は移行期間のため、これは仕方がないことでしょう。そこで、もし努力しているのに評価が悪いなら、先生に質問するのがベストです。

「どこを頑張れば、4から5になりますか?」

「なぜA君は5なのに、私は4なのですか?」

単刀直入に聞きましょう。そうすれば、改善点を教えてくれます。聞くことは悪いことではありません。わからないことは、先生に聞くのが一番です。

本日のまとめ

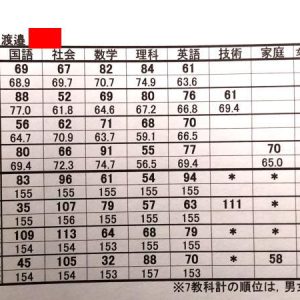

副教科の内申点は「定期テスト、実技テスト、レポート等」で決まります。ここに力を入れることで、内申点は上がります。

先生に直接、評価ポイントを聞くのもありでしょう。ただし今年は移行期間のため、1年後には内容や評価方法が若干変わっている可能性があります。

変更があった場合は、またメルマガ等でお知らせしますね。

明後日ですが、「勉強で必死になれない子3つの特徴」というお話をします。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

思春期の子育てアドバイザー道山ケイ

動画で解説!2021年版!副教科の内申点UP法

記事を読んでくださったあなたに道山からのお願いがあります

最後まで記事を読んでくださったあなたに、一つだけお願いがあります!本日の記事が少しでも役立ったのであれば、以下のバナーをクリックしていただきたいです。クリックするだけで、ブログランキングのポイントがたまります。その結果、たくさんの方に思春期の子育て理論を広めることができます。

あなたの清き一票で、子どもたちの明るい未来を創ることができます。ご協力よろしくお願いします。

この記事へのコメントはありません。