先日、こんな相談をいただきました。※プライバシー保護の関係で、内容の一部を変更しております。

子供がYouTubeやスマホゲームにはまっていて、就寝時間も遅く、宿題や塾の勉強も後回しの傾向で困っています。

時間を越えて遊ぶため、子ども自身で止めて、勉強していくようになるにはどのようにすれば良いか考えていますが解決策が見つかりません。

子どもが勉強しないのに、スマホばかりしているとイライラしますよね。

ただここで対応を間違えると、いつまで経っても改善しません。それどころか、不登校や引きこもりなどの問題に発展する可能性もあります。

一方、正しくアプローチすれば、短時間で解決することができます。そのやり方をお伝えしますので、試していただけますと幸いです。

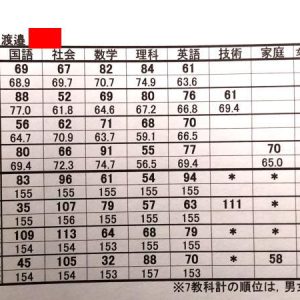

まずはやるべきことができているかチェック

まずは、スマホ依存を解決する前に、次の「やるべきこと」ができているか確認しましょう。

それは「毎日遅刻せず学校に行けているか」「宿題が遅れることなく提出できているか」です。

もしできていない場合、先にこれらの改善から始めましょう。そのためには、「愛情バロメータUP」と「生活リズムの改善」を行う必要があります。

良好な親子関係を築き、規則正しい生活習慣を優先的に整えることが、学習習慣をつけていく第一歩です。

やるべきことができている場合

もし子どもが学校生活や宿題がきちんとできているなら、叱ってはいけません。

仕事を終えた大人が家でゲームを楽しむように、子どもにとっても学校を頑張った後のゲーム時間は大切な息抜きだからです。

それなのに怒ってしまうと、子どもからすると「なんで怒られないといけないの?俺やるべきことやってるじゃん」となるでしょう。

この状況でゲームを禁止しても、勉強するわけではありません。ダラダラ過ごすだけになる可能性が高いでしょう。

勉強するための動機づけが必要

大人でも、仕事後に家でスキルアップの勉強ができるのは、「スキルアップすれば昇進して給料も上がる」という動機づけがあるからです。

子どもも同じで、スマホを我慢してでも勉強したいと思うには、動機づけが必要です。

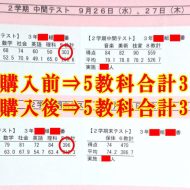

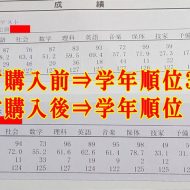

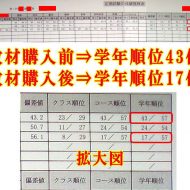

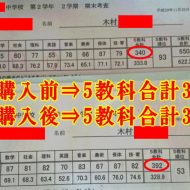

具体的には、親子で相談してちょっとしたごほうびを作ってあげたり、将来の目標や進路を決めてイメージさせたりするのが効果的でしょう。

このように、最低限やるべきことができている子どもを勉強させるには「スマホを我慢してでも勉強したい」と思える動機づけをすることが大切です。

本日のまとめ

スマホ依存を解決する前に、学校や宿題がきちんとできているか確認し、できていなければ愛情バロメータUPと生活リズムの改善から始めましょう。

学校や宿題をこなしている場合は叱らず、息抜きの時間を尊重しつつ、勉強への動機づけをすることが大切です。

たとえば、ごほうび作戦やアクティブ進路決めをして、スマホを我慢してでも勉強したいと思わせるようにしましょう。

明日ですが、「子どもが勝手に勉強を始める環境の作り方」というお話をします。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

思春期の子育てアドバイザー道山ケイ

この記事へのコメントはありません。