発達障害の診断はされていないものの、なんとなく「わが子は普通と違う」と感じているお父さんお母さんさんが多いです。

こうした子どもは「グレーゾーン」と呼ばれることもあり、学校生活や友達づきあい、勉強などで困難を感じやすい傾向があります。

そこで今回は「発達障害のグレーゾーンの中学生にすべきこと」をお伝えしましょう。

子どもの特性を理解し、適切な支援をすることで、親子関係が良くなります。学校や家庭での生活も、きちんとできるようになるはずです。

発達障害のグレーゾーンとは

発達障害のグレーゾーンとは、発達障害の診断基準には当てはまらないものの、いくつかの発達障害の特性がある状態を指します。

以下に、5つのチェックリストをご紹介します。お子さんがいくつ当てはまるか、チェックしましょう。

- 授業中集中するのが苦手(他の子と比べて極端に集中力が低い)

- 友達関係のトラブルが多い(コミュニケーションが苦手で、気づかずに相手を傷つけてしまうことがある)

- 一方的な会話をしてしまう(自分の話ばかりしてしまう傾向がある)

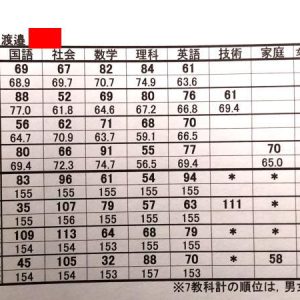

- 特定の勉強が極端に苦手(読む、書く、計算するなど、特定の学習方法が極端に苦手な場合がある)

- 特定の音や刺激に過剰に反応する(踏切の音や、背中を軽くたたかれるだけでも強く反応する)

一方、1つか2つだけなら診断は下りず、グレーゾーンである可能性があります。では、どう対応すればいいのでしょうか。

発達障害グレーゾーンの子どもへの3つの対応法

発達障害グレーゾーンの子どもには、次の3ステップで対応していきましょう。

ステップ1は「愛情バロメータを上げる」ことです。愛情バロメータが上がれば、学校で溜まったストレスを家庭で解消できます。

その結果、特性による困難さや症状が落ち着くでしょう。ステップ2は「特性を理解する」ことです。

注意力が低いのか、人間関係が苦手なのか、特定の音に敏感なのかなど、子どもの特性を把握しましょう。理解しているからこそ、的確な対応ができます。

ステップ3は「特性を補うサポートをする」ことです。

- 踏切の音が苦手なら踏切の近くを通らないようにする

- 背中を触られるのが苦手なら触る前に声をかける

学校や専門家との連携

学校の先生に子どもの特性を伝え、対応方法を相談することも重要です。

たとえば、授業中座っているのが苦手で立ち歩いてしまう場合、どう対応するかをあらかじめ決めておきましょう。

最初は注意してもらう→それでも歩く場合は別室で休ませる→それでも落ち着かない場合は連絡してもらうなど、段階的な対応を相談しておくと安心です。

状況によっては、特別支援学級の利用も検討しましょう。ひどい場合は、一度検査を受けてみることも大切です。

本日のまとめ

発達障害グレーゾーンの子どもには、「愛情バロメータを上げる」「特性を理解する」「特性を補うサポートをする」の3ステップで対応しましょう。

必要に応じて、学校や専門家と連携することも大切です。とはいえ、一番の基本は家庭での愛情です。

子どもの特性を理解し、適切なサポートをしていきましょう。

明後日ですが、「兄弟間の暴言への対処法」というお話をします。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

思春期の子育てアドバイザー道山ケイ

この記事へのコメントはありません。