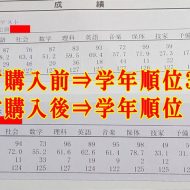

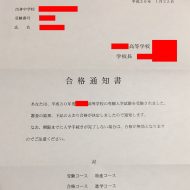

先日こんな相談をいただきました。※プライバシー保護の関係で、内容の一部を変更しております。

中1男子です。「やれ」と少しでも言わないよう心がけています。そうすると定期テスト前にやりきれないところが学校ワークで出てきてしまいます。

課題提出でないワーク(例えば社会)であるなら、親が答えを書き込んで、定期テスト前にそれを覚えさせるというかたちでも構わないのでしょうか。

今のところ、この方法を本人は嫌がってはいません。また、このような方法をずっと続けても良いのかも悩んでいます。

親が子どもの課題を手伝っていいのかどうかって、悩みますよね。実は、無理やり本人にやらせるのが正しいとも限りません。

そこで今回は、子どもの課題の取り組みへの考え方や効率のいいワークの解き方をお伝えしましょう。

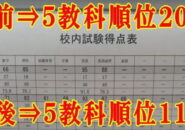

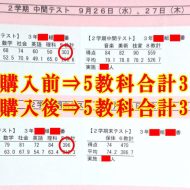

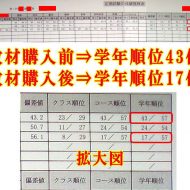

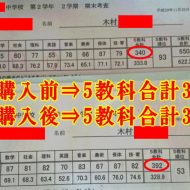

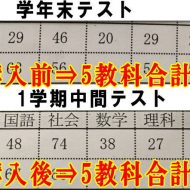

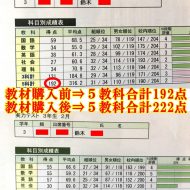

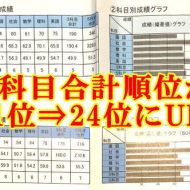

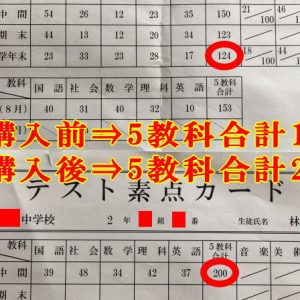

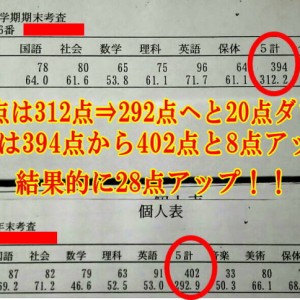

この方法を行うことで、短時間でテスト範囲の内容を終わらせることができます。その結果、テストでの過去最高得点をとることができるはずです。

結論!提出しなくていいなら、子どもがやる必要なし

そもそも、なぜワークをやるのかって、考えたことはありますか?

いろいろな目的がありますが、そのうちの一つは、「期日までに提出することで、評価の一部としてワーク点がもらえるから」です。

ただし、最近では新学習指導要領の導入により、ワークで点数を取らない学校や教科も増えてきました。

そのため、提出の義務がない場合、無理にやらせる必要はありません。

じゃあ、そのままやらなくてもいいの?

とはいえ、提出しなくていいからと言って、ワークをやらなくてもいいわけではありません。なぜなら、テスト問題の多くは、学校のワークから作られているからです。

つまり、ワークを終わらせること自体が重要なのではなく、繰り返し解いてマスターすることが大切なのです。

そのため、子どもが自分で書くのを嫌がる場合、親が代わりに書いて、子どもは覚えることに集中するのはありでしょう。

むしろ、子どもが内容を理解しテストで良い結果を出すために、親が写す作業を行った方が効率的とも言えます。

効率のいいワークのやり方

そもそも成績を上げるためには、ワークを効率的に進めていくことが大事です。そのために、次の3ステップを行っていきましょう。

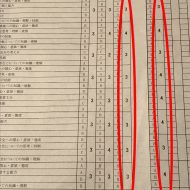

はじめに「答えをオレンジペンで書き込む」です。子どもが望むなら、親が手伝ってあげましょう。

次に「赤下敷きをのせて、くり返し解く」です。答えを隠して、くり返し練習できるからです。口に出して答えていきましょう。

最後に「紙に書いて、漢字を覚える」です。最後は、紙に書いてみましょう。きちんと覚えているか、漢字は書けるかをチェックしていくことが大切です。

たとえ、高校生であっても親が手伝うのは問題ありません。徐々に自分でやる習慣がついてくるため、子どものペースに合わせてあげましょう。

本日のまとめ

課題提出の義務がない場合、無理にやらせる必要はありません。ただし、くり返し解いてマスターすることが大切です。

子どもが望む場合は、オレンジペンを使って、親が答えをワークに書き込むのもいいでしょう。

赤下敷きを使ってくり返し解くことで効率が上がり、テストでも高得点をとることができるはずです。

明日ですが、「子どもがニキビで悩んでいる時の対応法」というお話をします。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

思春期の子育てアドバイザー道山ケイ

この記事へのコメントはありません。