お子さんが他の子と比べてこだわりが強かったり、すぐにパニックになったりして困っていませんか?ASDの傾向が強いと、子育てがしづらく苦労されていると思います。

そこで今回は、「ASDの子どもとの接し方のコツ」をお伝えしましょう。発達障害のある子どもには、特性に合った接し方をすることが必要です。

実際に子育てを少し変えた結果、特性が落ち着いた事例を紹介しつつ、3つのポイントを解説しました。

お伝えしたことをやっていただければ、親子関係が良好になり、子育てもかなり楽になるはずです。

ASDのお子さんの主な特徴

ASD傾向のある子どもには、3つの特徴があります。

1つ目は「コミュニケーションが苦手」なことです。他者と目を合わせられない、一方的に話す、言葉で上手く気持ちを伝えられないなどがあります。

2つ目は「こだわりが強い」ことです。特定の興味に集中し、それ以外に無関心であることが特徴です。決まったルーティンから外れると、パニックになることもあります。

3つ目は「感覚神経が敏感」なことです。うるさい音や背中へのタッチが苦手など、他者と比べて感覚が敏感であることが多いです。

では、こうした特徴のある子どもに対して、どのように関わっていけばいいのでしょうか。

接し方の3つのポイント

ASDのお子さんと上手に関わるには、次の3つが重要です。

まずは「子どもの特性を理解すること」です。一人ひとり異なる特性を知り、その子に合った方法で接しましょう。

次に「子どもの興味を共有すること」です。子どもの好きなことや興味は否定せず、共通の話題として親子の絆を深めましょう。

最後は「無理に変えようとしないこと」です。苦手なことを無理に克服させるのではなく、得意なことを伸ばすようにしましょう。

これらのことを意識するだけで、親子ともにストレスがなくなり、子育てはずいぶん楽になるはずです。

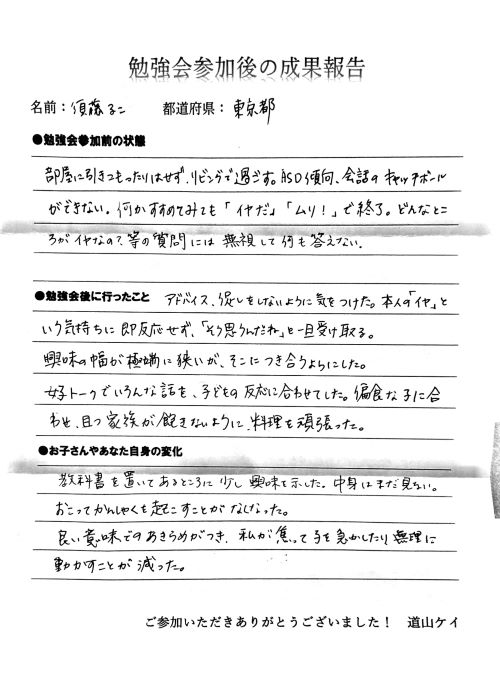

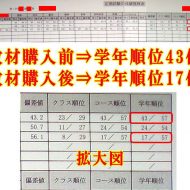

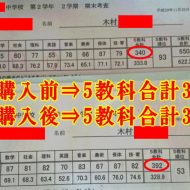

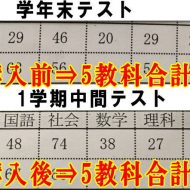

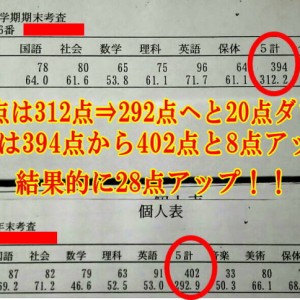

須藤さんの成功事例

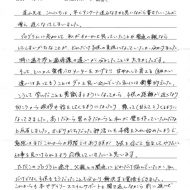

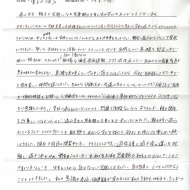

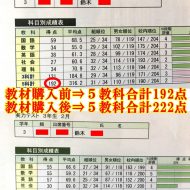

須藤さんも、ASD傾向のあるお子さんがいらっしゃいます。会話がかみ合わず、何か提案をしても「嫌」「無理」ばかりで質問にも答えてくれなかったそうです。

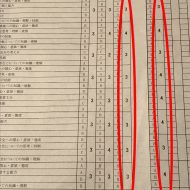

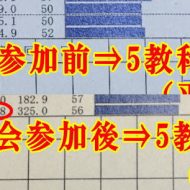

さらに注意するとすぐに癇癪を起こし、子育てで苦労されていました。そんな中、私と公認心理師である小井出先生が行った「不登校解決勉強会」に参加されました。

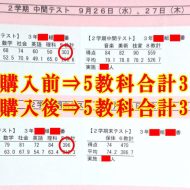

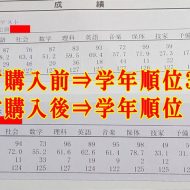

そこでお伝えしたことを意識された結果、お子さんの癇癪がなくなり、親の提案に興味を持ってくれるようになったそうです。

須藤さんが特に意識して実践したことは、「アドバイスや促しをやめた」「興味の幅が狭いが付き合うようにした」「偏食の子どもも食べられるように料理を工夫した」の3つでした。

このように子どもに寄り添うことで、ASDの症状を落ち着かせることができます。親子関係も良好になり、親のストレスも減っていくはずです。

本日のまとめ

ASDというのは、それほど珍しい症状ではありません。グレーゾーンまで含めると、かなりの割合の子が該当します。

今回の須藤さんのように、子どもの特徴をしっかり理解し、その上で適切な対応ができるようにすることで親子関係も良好になり、親のストレスも減っていくはずです。

詳しい内容は、「思春期の子育て講座」でも解説しているので、そちらも参考にしてたいただければ幸いです。

>>思春期の子育て無料講座

明日ですが、「子供の非行の対応法!補導される時は?」というお話をします。本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

思春期の子育てアドバイザー道山ケイ

この記事へのコメントはありません。